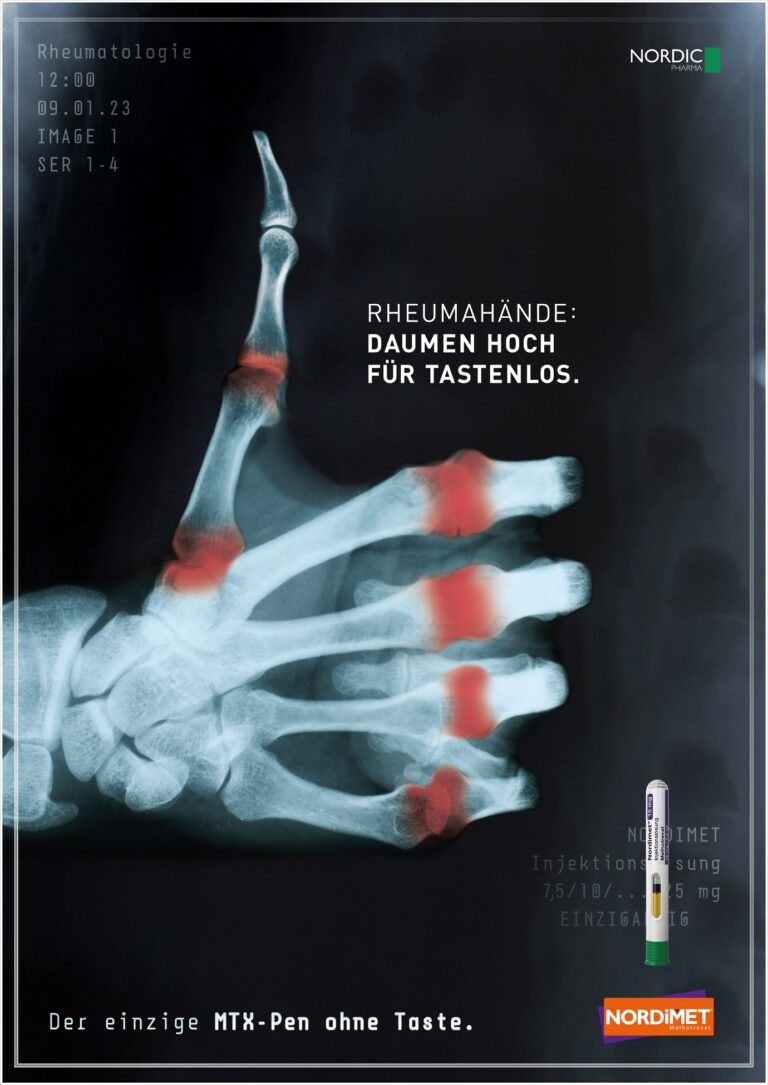

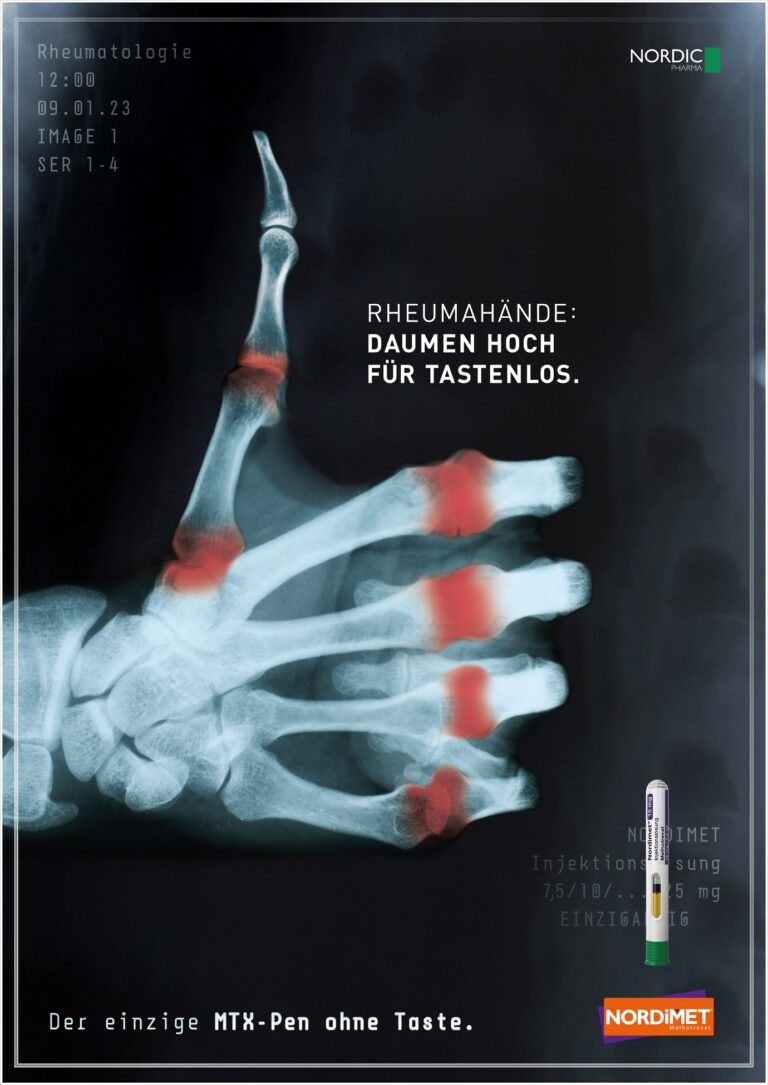

Nordic Pharma GmbH |

- Awardwinning |

- Markenrelaunch |

- Rx

Schmittgall Werbeagentur GmbH

Albstraße 14

70597 Stuttgart

+49 (0)711 604460

info@schmittgall.de

Wer wir sind? Ganz einfach: Eine der kreativsten Healthcare-Agenturen in Deutschland. Das sagen nicht wir – das sagen die anderen. Und unsere Kunden. 80 Prozent von ihnen gehören zu den Top 3 im Gesundheitsmarkt. Das muss ja einen Grund haben.

Unsere jahrelange Erfahrung im Gesundheitsmarkt, gepaart mit Kreativität und Innovationskraft und der Fähigkeit zu ständiger Anpassung an Veränderungen, macht uns zum idealen Partner für exzellentes Healthcare Marketing – online und offline.

Zu viel Eigenlob? Dann sehen Sie am besten selbst, warum die Kommunikation unserer Kunden so erfolgreich ist.

Wir sind was? Ist doch logisch: Helden der Healthcare-Kommunikation. Unsere Leidenschaft gilt unseren Kunden und dem Thema Gesundheit. Dafür geben wir alles: unsere Kreativität und unsere Expertise.

Kreative Menschen mit Begeisterung für Kommunikation, Team-Spirit, Helfer-Syndrom und dem absoluten Willen immer das Beste zu geben, sind bei uns stets willkommen.

Zu unseren Kunden gehören sowohl die Crème da la Crème der Pharmabranche als auch innovative Start-Ups und erfolgreiche Newcomer. Diese unterschiedlichen Herausforderungen sind uns jeden Tag aufs Neue ein Ansporn.